Мы живем в то время, когда спектр функций театра становится максимально широким. Люди приходят в театр удивляться, получать необычный опыт, разгадывать загадки режиссера, бесконечно ломая над ними голову; это время, когда зритель, весь обсыпанный с ног до головы спецэффектами, бежит куда-то за артистами, следуя правилам иммерсивных постановок, в общем, в то самое время, когда театры лезут из кожи вон, чтобы удивить, раздавить, и пронзить – именно сейчас в театре Олега Табакова решили вспомнить о первоначальной функции театра.

Мы живем в то время, когда спектр функций театра становится максимально широким. Люди приходят в театр удивляться, получать необычный опыт, разгадывать загадки режиссера, бесконечно ломая над ними голову; это время, когда зритель, весь обсыпанный с ног до головы спецэффектами, бежит куда-то за артистами, следуя правилам иммерсивных постановок, в общем, в то самое время, когда театры лезут из кожи вон, чтобы удивить, раздавить, и пронзить – именно сейчас в театре Олега Табакова решили вспомнить о первоначальной функции театра.

В первую очередь зритель идет в театр для того, чтобы встретиться с самим собой. Осознать, что его трогает, а что шокирует, где у него находятся болевые точки. Именно поэтому на сцену Табакерки возвращается спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича, цель которого – не шокировать зрителя, пресыщенного рогом изобилия технических возможностей современного театра, а поговорить по душам. Именно этот спектакль для театра Табакова является чем-то сугубо личным. Первая серьезная роль Владмира Машкова спустя многие годы – все та же! – но теперь он – уже народный артист, а еще и художественный руководитель, возвращается в образ Абрама Шварца.

Это и ностальгия, и дань прошлому, а может, и своеобразное посвящение Олегу Табакову, создателю театра, который в 1990-м году разглядел в 23-х летнем красавце Владимире Машкове старика Шварца. Это первая серьезная роль Машкова, и, скорее всего, та история, которая трогает его лично, и которую он готов проживать каждый раз до конца.

Персонаж, созданный Галичем, многогранный, неоднозначный, не отдающий рафинадом, но, безусловно искренне любящий отец, «пьяница и жулик», поверивший в блистательную судьбу сына, притягивает народного артиста Машкова. Шварц и Машков сами состоят в каких-то сложных родственных отношениях, они как будто не могут друг без друга (вспомним фильм «Папа»). И вот теперь, спектакль снова возвращается, теперь уже на новую сцену Табакерки.

Персонаж, созданный Галичем, многогранный, неоднозначный, не отдающий рафинадом, но, безусловно искренне любящий отец, «пьяница и жулик», поверивший в блистательную судьбу сына, притягивает народного артиста Машкова. Шварц и Машков сами состоят в каких-то сложных родственных отношениях, они как будто не могут друг без друга (вспомним фильм «Папа»). И вот теперь, спектакль снова возвращается, теперь уже на новую сцену Табакерки.

Он пережил несколько редакций, однако, постановочно – это все та же «Матросская тишина» из подвальчика на Чаплыгина. Тогда, в 90-е, исполнитель роли сына Абрама Шварца – Давида – обратил на себя внимание московских театралов и получил самые высокие оценки театральных критиков. Им был молодой Евгений Миронов.

Владиславу Миллеру досталась задача не из легких. В 19 лет сыграть впервые, да еще и такую роль! Да еще и в спектакле, где будут постоянно сравнивать с Мироновым или Павлом Табаковым, который еще пару лет назад играл в постановке. Но тогда это было еще не возвращение. Настоящее возвращение происходит сейчас, на наших глазах.

Давид Владислава Миллера убедителен. Он получается у него более темпераментным и вспыльчивым, нежели у Миронова. Кажется, Миллер не хочет работать по принципу калькирования одного народного артиста, ведь он работает в паре с другим народным артистом и потому ориентирован на партнерство. Получается настоящий, живой дуэт молодого поколения и мэтра, настоящий дуэт сына и отца.

Вечная тема смены поколения, предательства, чувства вины и примирения перед лицом войны и смерти звучат по-настоящему, да так мощно, что впору писать на программках: «Осторожно, будет больно!» Но потом слезы высохнут, и станет хорошо.

Вечная тема смены поколения, предательства, чувства вины и примирения перед лицом войны и смерти звучат по-настоящему, да так мощно, что впору писать на программках: «Осторожно, будет больно!» Но потом слезы высохнут, и станет хорошо.

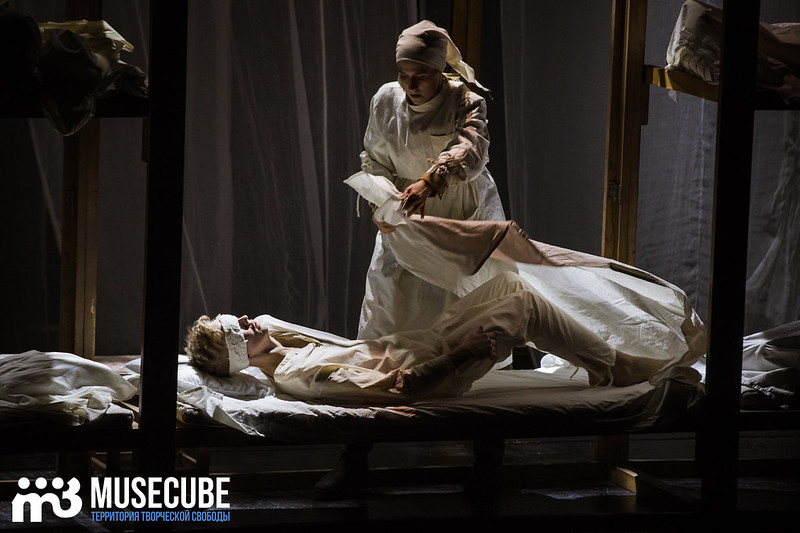

А почему хорошо? Потому что на сцене действительно два поколения, не уступающие друг другу. И народные, и заслуженные артисты, и, в особенности, искренняя, энергетически мощная молодежь. И это не только Миллер. А еще, в первую очередь, Арина Автушенко, играющая Людмилу Шутову, в начале спектакля «то ли ненормальную, то ли гениальную» поэтессу, в финале уже познавшую и жизнь, и смерть медсестру в санитарном поезде. Ханна (Наталья Попова) – словно олицетворение дома, провинции, маленького городка Тульчина, впрочем, и любого городка всей необъятной Родины (за которую и воюет Давид), и красивая Таня (Ангелина Попова).

Поезд мчится, проезжает Сосновку, Тульчин и всех нас, вместе взятых. А ведь герои хотели ехать куда-то в мирном поезде и смотреть мирную жизнь. Но в финале, после примирения Давида с отцом, после того, как, наконец, наступает прозрение, что смена поколений – это и есть родина, это и есть жизнь, спустятся с потолка корзины с цветами, и нотные пюпитры станут подсвечниками, именно тогда становится ясно, что смерти нет, и рано или поздно наступает чье-то «дальше».

Юлия Зу, специально для Musecube

Фоторепортаж Юлии Солодовниковой смотрите здесь

Добавить комментарий